ВРЕМЯ ЮРИЯ ТРИФОНОВА

28.09.2020

28.09.2020

ВРЕМЯ ЮРИЯ ТРИФОНОВА

ГАЛЕРИЯ отмечает 95- летний год писателяВ библиофонде нашего издательства проза Юрия Валентиновича, книги о его творчестве, судьбе занимают особое, только им отмеренное место. Вне зависимости от волн читательского интереса.

Творения писателя надвременны, прошли испытание прошлым и настоящим, стали историей и продолжают жить, обжигать нас вечными темами, от которых не уйти каждому поколению.

Предлагаем предисловие издателя Владимира Пирожка к первой книге воспоминаний о Юрии Трифонове

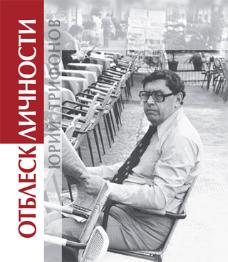

ОТБЛЕСК ЛИЧНОСТИ.

ПРАВДА И КРАСОТА ЮРИЯ ТРИФОНОВА

У каждого из нас свой Юрий Трифонов. Как свой Пушкин или Чехов, творчество которого писатель обозначил просто: «правда и красота». Так назывался очерк, написанный в 1959 году.

«Чехов писал не о человечестве, но о людях, – утверждает Трифонов. – Его интересовало не бытие человека, а жизнь его. Жизнь одного, конкретного человека: например, дяди Вани. Все дяди Вани мира ответили трепетом и слезами, когда он написал об одном из них».

Правда и красота – не о себе ли пишет Трифонов, приближая, предугадывая будущие свои литературные открытия?

Красота стиля и слога отличает плотную, захватывающую, по-баховски глубокую прозу Трифонова. В неё вплетены мысли автора, который иногда, быть может, ради подчеркивания чего-то самого главного применяет выделенные курсивом ударные аккордные слова. А правду слов ему не нужно выделять никаким иным шрифтом или кеглем. Это даже не часть речи, а часть истории. Истории, в которой та же безжалостная правда и физически ощутимая красота, как и в его судьбе, срежиссированной жестко и своевольно.

Его личность – под стать его прозе. Его свободная счастливая жизнь на виду, на ветру времени, но без предательства себе.

Трифонов любил повторять вопрос Достоевского: «Знаете ли вы, сколь силен может быть один человек?»

И доказал истинность этого своей непреклонностью. В интеллигентном, немногословном, по-чеховски тихом человеке в больших очках с толстыми стеклами таился характер бульдожьей силы и хватки. Характер, способный преодолеть и падение с высоты элитного дома на набережной в нищету, в изгои. Смерть отца, арест матери, тайное сиротство.

«Настоящее было, но недолго, лет до одиннадцати, детство было настоящее, а потом все полетело кувырком: отрочество ни к черту, юность искалечена войной, а потом непрерывная борьба за то, чтобы быть человеком, несмотря ни на что» («Утоление жажды»).

Эвакуация, голод, подростком у станка на военном заводе... Преодолел новое испытание, которое поджидало со взлетом внезапной славы: роман «Студенты», дарованное лауреатство имени убийцы отца. Неизбежная суета – восхищенные поклонники, встречи и конференции, аплодисменты и автографы. Но он и это прошел, вопреки злому и верному определению Твардовского: «Не у всех темечко выдерживало».

Выдержал и безвестность, потерю интереса к себе, отказ издательств, собственные литературные похороны. Выстоял и достиг.

Наступило прозрение. Был мощный выплеск, выкрик на излете оттепели: «Отблеск костра». И страшная – под дых – смерть сорокатрехлетней жены.

Новый Трифонов появился через много лет в «Самом Маленьком Городе», который бесконечно любил, и его «Московские повести» явились открытием человека как сплетения множества тончайших нитей в будничных и даже банальных обстоятельствах, когда есть где-то «другая жизнь», но где она – невозможно понять.

Были издания по миру, зарубежные поездки в закрытое советское время, гонорары, намечалась и Нобелевская премия. Но было и умение не бояться доходить почти до нужды, до крайне обидного материального неблагополучия, работая над романом, погружаясь в историко-философское пространство «Нетерпения», непреодолимые сомнения «Старика», щемящую ностальгию «Времени и места»: «Я живу на окраине, где новые дома стоят вразброс, напоминая громадные одинокие сундуки, и хожу в школу в здании старой гимназии, теперь этого здания нет, на его месте стоит фиолетово-зеленый небоскреб Комитета Стандартов».

Была и выдающаяся способность сохранять достоинство, нравственное здоровье во времена, когда современникам казалось вполне очевидным, что Россия больна.

Свой Трифонов. Да, у каждого он свой. Первым, что я прочитал из Трифонова, был новомировский журнал с «Предварительными итогами». Толстый, огромнотиражный журнал, самый известный в стране. Почти невероятную по форме, предельно откровенную для того времени прозу люди всех возрастов и профессий читали в трамвае, на лекции в институте, на лавочке в тенистом парке или же, выхватив с полки отцовской библиотеки, возвращали назад после бессонной ночи.

Чужие метания, интеллигентные философствования… О чем-то «странном и чужом» внимали в бараках, общежитиях, сельских гостиницах, в курсантских казармах. Ибо захватывали герои Трифонова не своим «другим миром», не его экзотикой, а тональностью, слогом, словом, погружением на большую глубину. Потом пришло осознание, что именно так Трифонов оценил школу Толстого. Толстовское добывание «жизни другой» обогащало и жизнь собственную, помогало умнеть, кое-что понимать и на что-то надеяться. И в своей выдающейся, всем понятной «недосказанности» он следовал великому Чехову. И так же, как Антон Павлович, «сумел в своем творчестве дотронуться до незримой цепи, связующей поколения, и она задрожала от него, от его сильных и нежных рук, и все еще дрожит, и будет дрожать долго…»

А далее (не без дрожи) читали его, не отрываясь, следуя за каждым новым произведением. Читали всё, вплоть до киносценария и предисловий. И каждое новое его произведение отличалось чем-то «непередаваемо трифоновским»: интонацией, точностью и верностью деталей: «Дом выходит окнами на бульвар, где много снега, собак, повязанных платками бабок, стариков с мешками, милиционеров, китайцев, продающих розовые бумажные игрушки; в стороне чернеет, как башня, громадный каменный человек по имени Тимирязев, а в другой стороне, очень далеко, стоит такой же черный Пушкин, к нему можно подойти, еще лучше подъехать на санках и увидеть, что он грустный» («Время и место»).

И такие строки во всем их рельефном многообразии непреодолимо притягивали и отрывали от склизкой, суетной, дефицитной жизни семидесятых, опять же погружая на такую глубину, которую нельзя было осознать, но можно было почувствовать.

С Трифоновым сотни тысяч людей прожили «застойные семидесятые», дабы «не пробулькать жизнь лягушками на болоте», не прозевать себя.

В конце восьмидесятых, когда страна, открытая легкой наживе, с дивана торговала плутонием и продавала семечки вагонами, а сахарный песок по телефону меняла на кровельное железо, в широкий читательский оборот вошли отксеренное «Время и место», посмертные «Опрокинутый дом», «Исчезновение». И эти неизвестные ранее произведения были прозой чрезвычайно плотной, не очень простой, но очень красивой и возвращали к осознанию себя.

Проза Трифонова сберегала честность и человечность и в шальные, золотоносные девяностые, и в смачные двухтысячные.

Вышло так, что книги писателя были почти забыты, потеряны на пути в новый век. Они куда-то все подевались. Стали даже говорить о том, что Трифонов устарел, остался в прошлом, затерялся в суетливом переломе эпох со стрельбой, криками толп и напористой пошлостью. Кого волнует теперь то, что было тогда, еще при советской власти, при Хрущеве, при Брежневе, вся эта «мелкая возня» в условиях тотального дефицита, внутренней эмиграции и циничного неверия в правильность выбранного пути.

Но и тут, при напоре новой волны недоверия, писатель победил. Он снова оказался актуален и востребован. Его книги вернулись на полки магазинов, а оттуда и в руки читателей. И стало нас в двадцать первом веке, не без поддержки Трифонова, больше – тех, кто, следуя за идеалами писателя, стремится стать из возможного истинным, преодолевая естественно эгоистическое желание иметь.

На каждом из нас, не расстающихся с трифоновской прозой, лежит отблеск его личности, его вопросы продолжаются в нас: откуда мы такие агрессивные, больны недомыслием, недочувствием, непониманием другого?

Наша книга, вобравшая блеск его «кодекса чести» и воспоминания о нем, – свидетельство того, о чем он писал в маленьком, давнем очерке. И ведь не о себе писал, а о бесконечно любимом им Чехове:

«Он исследовал души людей. Эта область для исследования безгранична».

Книга, первая книга воспоминаний о Трифонове свидетельствует о притягательности его личности.

Надо ли вспоминать? – спрашивает писатель. – Бог ты мой, это так же глупо, как: надо ли жить? Ведь вспоминать и жить – это цельно, слитно, не уничтожаемо одно без другого и составляет вместе некий глагол, которому названия нет.

Этим глаголом и написана книга, которую, наш читатель, вы открыли.

Время Юрия Трифонова, оно когда? Когда востребованы совесть и достоинство, правда и красота, значит – всегда.

Владимир Пирожок,

издатель